天下人・秀吉が

もっとも信頼した男

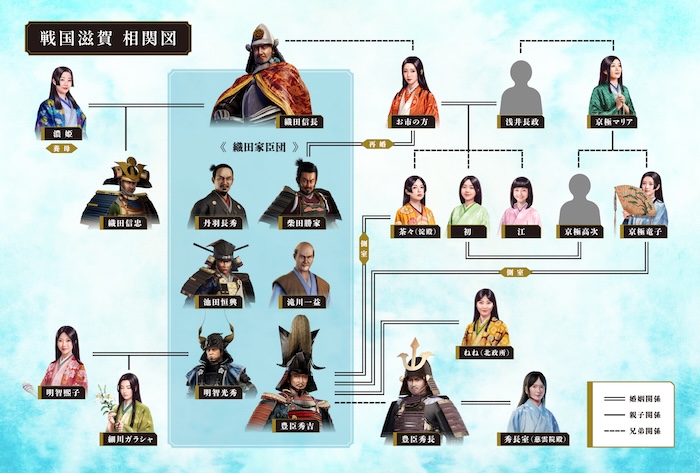

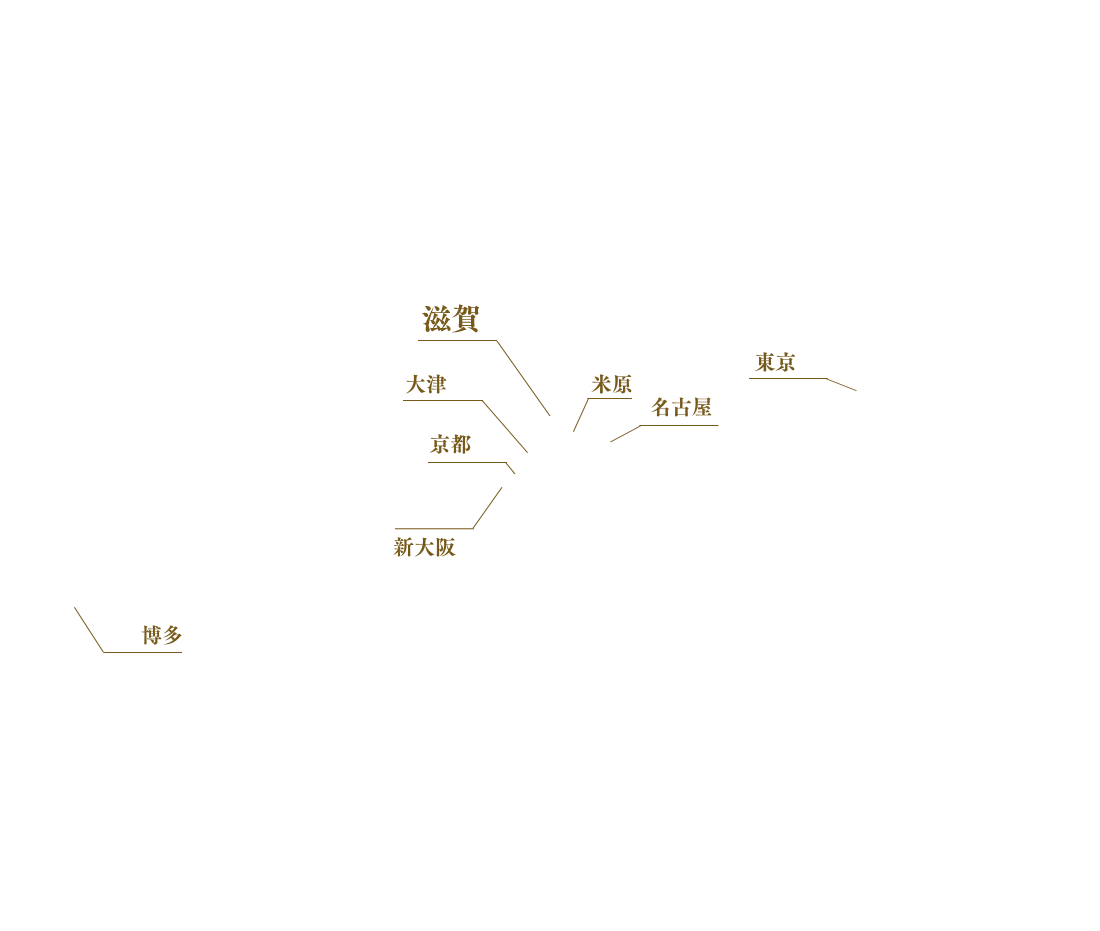

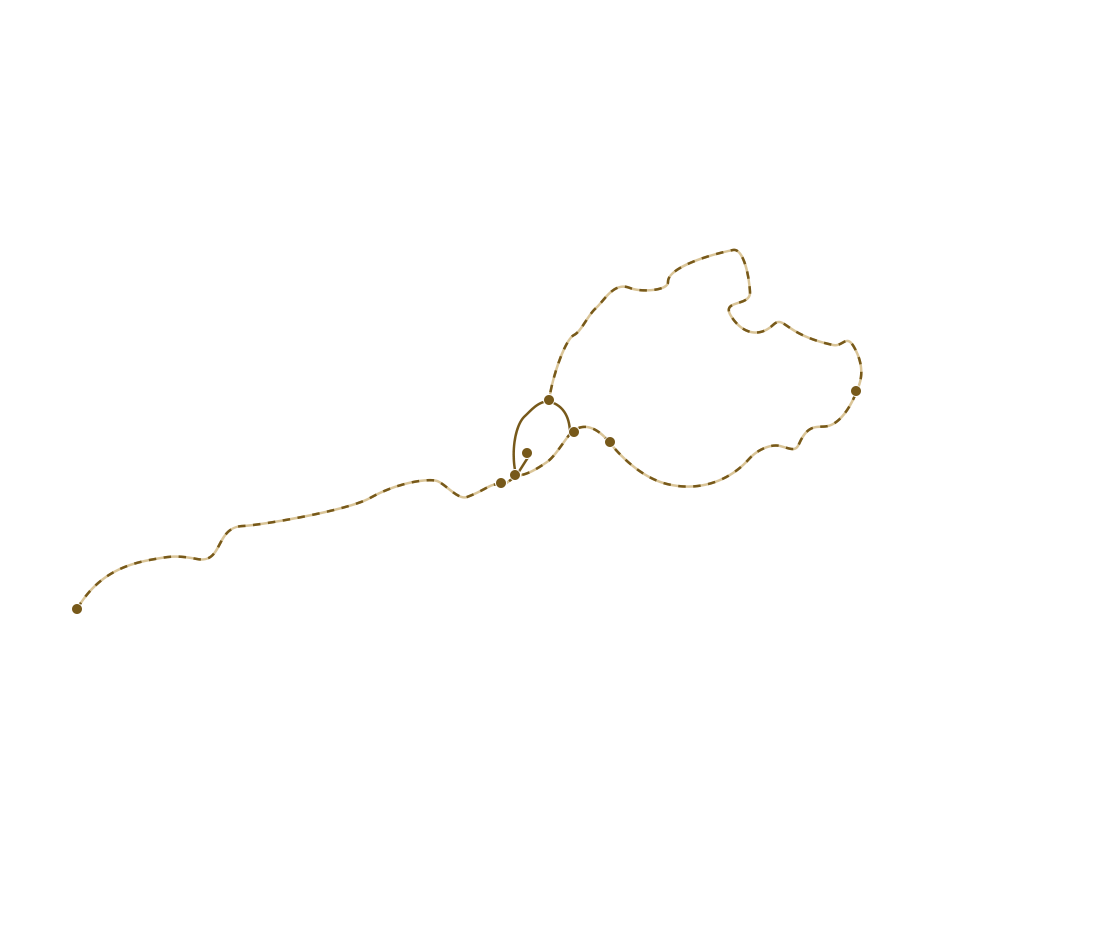

近江(滋賀県)は古くから近畿、東海、北陸をむすぶ重要な地域で、ここを抑えればどこにでも行ける、陸路のかなめでした。また、広大なびわ湖はいわば現代の高速道路。びわ湖の水上交通は物や人の動きを活発にし、軍事や経済に最高のメリットを与えてくれました。そしてなにより、天皇や将軍のいる京都が近い。近江を手に入れるということは、都への道を手に入れることでした。

のどから手が出るほど欲しかった、滋賀県。

そのために多くの武将たちがこの地を駆け抜け、時には戦い、命がけで守ろうとしました。陰では戦国の姫君たちも翻弄されたのです。

そんな近江にゆかりのある戦国武将や女性たちを紹介します。

-

-

天下人に駆け上がった、

ミスター戦国時代 -

豊臣秀長を支えた、

祈りのひと -

天下人を支え、

豊臣家の終焉を

見届ける -

暴君か、英雄か。

黒マントを着た

カリスマ武将 -

信長の軍才を

受け継ぎながら、

父とともに散る -

名前は濃いけれど

史料は薄い、

謎多き信長の妻 -

運命に翻弄される

戦国女性の

シンボリックな存在 -

敗者の娘から、

豊臣家の女帝へ。 -

尼姿で

豊臣と徳川の

和平のために尽力 -

時代に

翻弄されながら、

徳川家を盤石へ導く -

堕ちるか、討つか。

崖っぷちから

クーデターへ -

美しい黒髪を売って

夫を支えた「賢女」 -

反逆者の娘として

波乱の人生を送る -

安土城下で

洗礼を受けた

キリシタン女性 -

秀吉がひとめぼれ?

囚われの人妻から

側室に -

ニックネームは

「鬼柴田」。

最期は愛妻と自刃 -

米のように

欠かせないから、

愛称は「米五郎左」 -

信長の乳兄弟。

小姓から忠臣へ -

甲賀の忍者説も?

いくさと茶の湯に

生きた男

天下人・秀吉が

もっとも信頼した男

豊臣秀吉の弟。ものごとを冷静に判断し、人柄もおだやかで、クセの強い秀吉の欠点を補ったと言われます。

秀吉より4つほど年下で、幼名は小一郎(こいちろう)。ともに織田信長に仕え、秀吉が築いた長浜城の城代(城主代理)を務めたとか。

賤ヶ岳の戦いでは最前線に立って柴田勝家を倒し、秀吉の天下取りを支えました。

大和の郡山城主となり、大納言にまで登りつめますが、秀吉の天下統一を病床で聞き、51歳で息を引き取りました。

秀長の死後、朝鮮出兵や豊臣秀次切腹事件などがあり、秀吉政権は不安定になっていく。もし秀長が生きていたら……?

天下人に駆け上がった、

ミスター戦国時代

出身は農民とも足軽とも言われます。織田信長に仕え、小谷城の戦いで破った浅井長政の旧領を賜って北近江三郡を治める大名になります。琵琶湖畔に長浜城を築き、新しい城下町を営みました。

本能寺の変が起きると、首謀の明智光秀を山崎の戦いで討ち、天下取りの道へ。知略を尽くして公家のトップ「関白」に就任します。

弟の秀長亡きあと、朝鮮出兵を行って武将たちに多大な犠牲を払わせました。

浅井長政の娘・茶々(淀殿)が生んだ幼い秀頼を残して亡くなります。

豊臣秀長を支えた、

祈りのひと

豊臣秀長の正妻。出自や生没年、名前すらわかっていない。与一郎という嫡男を生んだようです。

信仰篤く、奈良の春日大社には盛大な行列で参詣しています。

秀吉・秀長兄弟の母である大政所とは仲がよかったようで、大政所が春日大社に参詣するたびに同行しています。

秀長亡きあと、秀吉が大徳寺の僧をはりつけにしようとしたとき、大政所とともに助命を嘆願しています。慈悲深い女性だったのでしょう。

天下人を支え、

豊臣家の終焉を

見届ける

豊臣秀吉の正妻。信長の清洲城下で土間にゴザを敷いて結婚式をあげたといいます。

出世をとげていく秀吉を支え、はじめて領主となった長浜城下の運営にも意見をしています。

信長はねねにこんな手紙を送りました。

「藤吉郎(秀吉)がねねの不満を言うなんて言語道断のくせ事。あのはげねずみ、こんないい女とは二度と出会えないだろう」

秀吉の死後は出家して高台院に。徳川家康と豊臣家を取り持つために尽力するものの、大坂の陣によって豊臣家は滅亡。

ねねは豊臣家の繁栄と終焉をすべて見届けたのです。

暴君か、英雄か。

黒マントを着た

カリスマ武将

若いころは奇抜なファッションや行動をして「大うつけ」と呼ばれていましたが、尾張を統一し、美濃を併合し、強き戦国大名として成長します。

室町将軍・足利義昭を奉じて都に入り、実質的な権力を握りました。

京都に城は作らず、琵琶湖のほとりに壮大な安土城を建設し、「新しい権威」を天下に知らしめました。

信長はキリスト教の宣教師を通じて「世界」と出会います。ヨーロッパとの貿易は信長の権力を増大させました。

信長の夢は家臣・明智光秀の謀叛によって、あっけなく終わりました。燃えさかる本能寺で自害し、遺骸は見つかっていません。

信長の軍才を

受け継ぎながら、

父とともに散る

尾張の清洲城に生まれ、幼名は「奇妙丸」。実母はわからず、信長の正妻・濃姫の子として養育されたと伝わります。

18歳で織田氏の家督を譲られ、戦場でも信長に代わって指揮を執り、長篠の戦いや甲州征伐などで戦功を重ねました。

天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変が起きたときはすぐ近くの妙覚寺に宿泊していました。父の自刃を知り、みずからも自刃。25歳の若さでした。

名前は濃いけれど

史料は薄い、

謎多き信長の妻

美濃の斎藤道三の娘で、織田信長の正室。本名は帰蝶、または胡蝶とも言われます。

信長の父・信秀と道三は長く争ってきたため、信長との結婚は和議を条件とする、わかりやすい政略結婚でした。

安土城に住んでいたらしく、信長が討たれた「本能寺の変」の直後、安土城から避難させられたという史料も。創作では本能寺でいさましく戦う姿が描かれたりします。

没年はわからず、本能寺で信長とともに亡くなったとすれば48歳、もっとも長生きした説をとれば78歳の生涯でした。

運命に翻弄される

戦国女性の

シンボリックな存在

織田信長の妹として生まれ、その美しさは世にとどろいたようです。

浅井長政と政略結婚をして近江の小谷城に入り、茶々、初、江が生まれました。

しかし姉川、小谷城の戦いで長政は兄の信長に討たれます。お市と三姉妹は救い出されて織田家に預けられました。

信長が本能寺の変で倒れると、秀吉と柴田勝家が申し合わせ、お市は勝家と再婚。

賤ヶ岳の戦いで勝家が秀吉に敗れて北之庄城に敗走すると、お市は勝家と運命を共にすることを決め、三姉妹を秀吉に届けさせ、一族郎党80人あまりとともに自害しました。

敗者の娘から、

豊臣家の女帝へ。

浅井長政とお市の方の長女。

父を伯父の信長に討たれ、母が再婚した柴田勝家もまた賤ヶ岳の戦に敗れ、母お市は勝家とともに自害。妹の初、江とともに親の敵である秀吉に引き取られ、安土で暮らしました。

やがて秀吉の側室となり、秀吉の子・秀頼を生みます。

秀吉が亡くなると豊臣の未来はまだ幼い秀頼に託されましたが、実権はじょじょに家臣の徳川家康の手に。

茶々は大坂城で秀頼を立派な後継者として育て上げましたが、ついに家康の攻撃を受けます。大坂夏の陣で大坂城は炎上。秀頼とともに自害しました。

尼姿で

豊臣と徳川の

和平のために尽力

浅井長政とお市の方の次女。

父を叔父の信長に討たれ、母が再婚した柴田勝家もまた賤ヶ岳の戦に敗れ、母お市は勝家とともに自害。姉の茶々、妹の江とともに親の敵である秀吉に引き取られ、安土で暮らしました。

秀吉のはからいで浅井家の主人筋でいとこにあたる京極高次の正室となります。

高次が亡くなると出家して常高院に。

秀頼を擁して豊臣家の存続をはかる茶々と、関ヶ原の戦いからほぼ権力を手中にした徳川家康との対立が激しくなり、その仲介役として奔走。大坂冬の陣では彼女の尽力で和議となりました。

しかし夏の陣で豊臣家は滅亡。幼いころから苦労をともにした姉を失いました。

時代に

翻弄されながら、

徳川家を盤石へ導く

浅井長政とお市の方のあいだに生まれた末っ子。

父を叔父の信長に討たれ、母が再婚した柴田勝家もまた賤ヶ岳の戦に敗れ、母お市は勝家とともに自害。姉の茶々、初とともに親の敵である秀吉に引き取られ、安土で暮らしました。

秀吉の命によって織田信雄の家臣・佐治一成と結婚するも離縁。信長の子で秀吉の養子・豊臣秀勝と再婚するも、朝鮮出兵で病死。三度目の夫が家康の嫡子、秀忠でした。

大坂の陣では舅が姉を滅ぼすという痛ましい運命を背負うものの、千姫をはじめとする2男5女を生みます。長男の家光が徳川三代将軍となり、約250年の平和が訪れるのです。

堕ちるか、討つか。

崖っぷちから

クーデターへ

越前の朝倉氏のもとで足利義昭に仕え、その上洛を実現させた織田信長の家臣へ。戦功を重ねて近江領を賜り、豪壮な坂本城を築きました。

信長の忠臣として活躍するも、信長の政策転換に翻弄され、政権からも外されそうに。崖っぷちで起こしたクーデターが「本能寺の変」です。

信長を自害に追い込んだものの、山崎の戦いで秀吉に破れます。坂本城へ落ちていく途中、落ち武者狩りに遭って自刃しました。

美しい黒髪を売って

夫を支えた「賢女」

明智光秀の正妻。織田信長に仕えるまでの光秀はとても貧しく、越前の朝倉義景のもとでは酒宴を担当しても費用が工面できず、煕子が黒髪を売って賄ったといいます。

三男四女をもうけ、光秀が信長より恩賞として近江坂本を与えられて坂本城を築くと、ここでおだやかな日々を送りました。

夫が起こした本能寺の変や、娘・ガラシャの悲劇を見ることなく坂本城で亡くなります。光秀が再興した西教寺(大津市)に供養されています。

反逆者の娘として

波乱の人生を送る

明智光秀と煕子の三女、本名は玉子。9歳ごろに坂本城に入る。

光秀の盟友・細川藤孝の子・忠興との縁談を信長が取り持ち、16歳で結婚。

父が起こした本能寺の変で運命は急転。

謀反人の娘となったため、夫の忠興によって丹後の山中に幽閉されました。

2年で幽閉は解かれ、大坂の細川屋敷にて侍女の清原マリアを通じて洗礼を受け、ガラシャに。

秀吉が亡くなって徳川家康と対立した石田三成は、武将たちの妻子を人質にとっていました。ガラシャにもその要請がきたため拒否したところ、邸を取り囲まれます。ガラシャは死を決意しますがキリシタンのため自害はできず、侍者に長刀で胸を突かせました。

安土城下で

洗礼を受けた

キリシタン女性

浅井久政の娘で、長政の姉、浅井三姉妹の伯母にあたる女性です。

近江の大名・京極高吉と結婚し、安土城下にて夫とともに宣教師オルガンティーノより洗礼を受け、洗礼名ドンナ・マリアを授かる。

豊臣秀吉が宣教師を国外に追放してキリスト教の布教を禁じる「バテレン追放令」を出しますが、信仰をつらぬき、秀吉の側室になった竜子を除くすべての子女に洗礼を受けさせました。

迫害があっても大坂や丹後で布教を続け、その家は修道院のようだったといいます。

秀吉がひとめぼれ?

囚われの人妻から

側室に

京極高吉と京極マリアのあいだに生まれる。

若狭の守護・武田元明と結婚し、2男1女を生むものの、山崎の戦いで夫が明智光秀方に付いて秀吉に討たれてしまいます。捕らえられた竜子は秀吉の側室にされ、松ノ丸殿と称されました。

秀吉が行った「醍醐の花見」では、輿の順番が一番は正室の北政所ねね、二番が秀吉の子を生んだ茶々(淀殿)、そして三番が竜子でした。

この花見のとき、いとこの茶々と盃を受ける順番で争ったことがよく知られます。

ニックネームは

「鬼柴田」。

最期は愛妻と自刃

信長の父・信秀から仕える織田家古参の重臣。信長の精鋭部隊として武功をあげ、北陸方面の司令官になります。

本能寺の変で信長が亡くなると、その後継者を話し合う清洲会議で、信長の妹・お市との結婚を承認してもらいます。お市は信長が倒した浅井長政の正妻でした。勝家より30ほど若かったようです。

信長の敵討ちを果たした秀吉の力が強まり、勝家は主導権をめぐって対立を深めます。ついに賤ヶ岳で戦いとなり、敗走。居城の北ノ庄城でお市の方と自刃しました。

米のように

欠かせないから、

愛称は「米五郎左」

柴田勝家と並ぶ織田家重臣。「羽柴」秀吉の名前は、丹「羽」と「柴」田から取ったもの。

姉川の戦い後、佐和山城主になっています。

安土城の築城の際には総監督を務め、軍事だけでなく内政面でも活躍し、米のように日々欠かせない存在であることから、通称の「五郎左衛門尉」から「米五郎左」と呼ばれました。

秀吉と柴田勝家がぶつかった賤ヶ岳の合戦では秀吉を援護し、勝家を自害に追いやります。

合戦では死ななかったものの、積聚というお腹の病気のために自刃したと伝わります。

信長の乳兄弟。

小姓から忠臣へ

母が織田信長の乳母であった縁から、信長の小姓(お世話係)として成長しました。

大人になってからは信長の合戦に参加し、武勲を重ねます。

本能寺の変で信長が倒れると、秀吉とともに山崎の戦いで明智光秀を討ち、賤ヶ岳の戦いでも秀吉に付いて勝利しました。

秀吉と家康がぶつかった小牧・長久手の戦いでも秀吉方として参戦しましたが、家康の家臣・永井直勝の槍によって討死しました。

甲賀の忍者説も?

いくさと茶の湯に

生きた男

父が近江国甲賀の出身と言われるため、忍者だったという説があります。織田信長の家臣として多くの合戦を攻略。敵対する石山本願寺に対し、九鬼嘉隆とともに鉄甲船を仕立てて兵粮の運び入れを阻止したことで知られます。

信長が亡くなると、柴田勝家と組んで秀吉と対立。賤ヶ岳の戦いで勝家が敗れると、出家して越前に隠棲しました。

茶人としても知られ、領地よりも茶器をほしがったという伝承も。